Предвестник Балтийского линейного флота

(Сокращенное популярное изложение. Полностью опубликовано: Материалы Российской научно-практической конференции: Первому линейному кораблю России 310 лет. Петровское судостроение как истоки научно-технического потенциала государства. Воронеж. 2010)

3 апреля 1709 года по старому стилю, в воскресенье, в присутствии Петра I, в воды реки Воронеж был спущен новый 54-пушечный корабль «Быстрая ластовица». Так сложилось, что корабль, надолго определивший пропорции, архитектуру, схему вооружения русских линейных кораблей начала XVIII в., оказался вне пристального внимания историков. Короткий период службы в составе русского Азовского флота вплоть до продажи турецкому правительству в 1711 г. не позволил ему обрасти какой-либо славной историей или поучаствовать в знаменательных событиях. Но изучение обстоятельства проектирования, постройки и короткой службы выделяет этот корабль в качестве этапного в становлении и развитии русской кораблестроительной школы, в формировании инженерно-конструкторских взглядов Петра I как главного и определяющего носителя государственных интересов в области военного кораблестроения. Выработанные в проекте «Быстрой Ластовицы» удачные пропорции и конструкторские решения были положены в основу при проектировании целой серии линейных 50-пушечных кораблей типа «Выборг» (к серии кораблей типа «Выборг» относятся корабли «Выборг», «Пернов», «Рига», без названия, «Архангел Рафаил», «Архангел Гавриил», «Архангел Михаил», построенные на Олонецкой верфи и в Архангельске в 1708 – 1713 годах) для русского Балтийского флота, тем самым продемонстрировав непосредственное влияние воронежского кораблестроения на создание флота открытого моря на Балтике.

1. Методом проб и ошибок.

Тема зарождения, развития и становления русской школы кораблестроения, как явления исключительного в мировой истории, несмотря на ряд основополагающих научных работ, нуждается в дальнейшем изучении и осмыслении. Это особенно актуально в современных условиях, когда ширится публицистическая деятельность историков, полностью или частично отрицающих не только самостоятельность отечественных кораблестроителей, но и саму возможность создания национальной школы кораблестроения в петровское время. И это при том, что основные выводы по теме нашли отражение в фундаментальном труде коллектива авторитетнейших авторов, «Истории Отечественного судостроения» в пяти томах под редакцией академика И.Д.Спасского. Пренебрежение обстоятельно разработанными положениями, изложенными в этом труде, даже при наличии какого-то количества ошибок, не ведущих к их пересмотру, замалчивание этого труда не может не вызывать удивления.

Несомненно, что приоритетное место в освещении вопросов становления русской школы кораблестроения принадлежит «Гото Предестинации» как первому кораблю, самостоятельно спроектированному и построенному отечественными кораблестроителями во главе с Петром Великим. Традиционно отечественными историками и исследователями русский первенец рассматривается в превосходных степенях как исключительно хороший корабль, с великолепной резьбой и пропорциями. Нет необходимости перечислять все публикации на эту тему, они хорошо известны, как и сложившийся устойчивый взгляд на первый самостоятельный опыт строительства корабля европейского типа на русских верфях.

Весьма точно значение «Гото Предестинации» в отечественном кораблестроении сформулировал В.Г.Крайнюков. Действительно, корабль стал первым в Российском флоте, получившем элементы архитектуры, конструкции корпуса и вооружения, которые не были свойственны какой-либо конкретной кораблестроительной школе, и этим не имел аналогов в современном европейском кораблестроении. Решения, заложенные в нем, получили дальнейшее развитие и приобрели устойчивые формы как отличительные черты русской кораблестроительной школы.

Связанное с предельным ограничением осадки нарушение пропорций азовских кораблей объясняется как уровнем подготовленности, так и расчетно-методическим аппаратом, применяемым воронежскими корабелами. Если в начальный период строительства флота «кумпанствами» основную массу кораблестроителей составляли представители северо-европейских школ, ориентированных на голландские методики, которые пропорцией увязывали ширину с осадкой, то становится понятным, почему уменьшая осадку, корабли зауживались. При этом менять длину, диктуемую заданным рангом и количеством пушек, особой возможности не было – корабль мог получиться не остойчивым. Укоренившееся в отечественной историографии суждение, что царь Петр привлек к строительству Азовского флота лучших голландских мастеров (а как же иначе, ведь он Петр Великий!) вынуждает упражняться в объяснениях, почему выстроенный флот оказался не годен, а корабли потребовали сложных переделок. Общеизвестно, что Петр I отстранил голландцев от строительства еще не закончив своего обучения, а вернувшись из-за границы был разочарован пропорциями выстроенных голландцами кораблей. Голландские мастера, которым вместо привычного соблюдения веками отработанных пропорций при строительстве корабля пришлось резко менять один из базовых параметров, оказались не готовы их пересмотреть. Такое объяснение ставит под сомнение другое бытующее суждение о широком распространении на европейских верфях так называемых научных методов проектирования на рубеже XVII – XVIII веков. На поверку такое суждение оказывается преждевременным. Последующее строительство более широких (или коротких, что одно и то же) кораблей связано с прибытием русских и английских судостроителей с английскими методиками строительства и другими принципами проектирования, которые оказались более адаптированными к изменению нормативной осадки. Корабли стали шире, но это связано с особенностями расчетно-методического аппарата и его расчетно-графической части, что, собственно, составляло внешнее проявление «научности» английского кораблестроения в это время.

Первый линейный корабль русской кораблестроительной школы имел скромные по меркам своего времени размеры: длина по нижней палубе 118 футов, ширина без обшивки 31 фут, глубина интрюма 9 футов 9 дюймов английских. Проектное вооружение 58(60) пушек следующих калибров: 26 12-; 24 6-; 8 3-фунтовых. Базовые пропорции: длина к ширине – 3,8; ширина к интрюму – 3,18. Скромность размеров «Гото Предестинации» особенно явственно проступает на фоне строительства, одновременно и рядом, 58-пушечного корабля «Черепаха» О.Наем с более внушительными размерами (длина по нижней палубе 123 фута, ширина 35 с половиной футов, интрюм 10 футов 3 дюйма английских), что подчеркивает не случайность выбора Петром I прототипа для своего первенца. Представляя деятельный характер Петра, основываясь на новейших исследованиях о Великом посольстве 1697 – 1698 гг. (В частности: Гузевич Д.Ю., Гузевич И.Д. Великое посольство: Рубеж эпох или начало пути: 1697 – 1698. СПб., 2008.), можно предположить, что целью самого царя при обучении было не столько получение абстрактных знаний в кораблестроении, сколько подготовка к самостоятельному строительству кораблей в России. Итогом обучения стала разработка проекта «Гото Предестинации», осуществленная в Англии, при помощи здесь же находящихся специалистов, которые помогли изготовить рабочие шаблоны и лекала. Сохранились свидетельства о 4 сундуках с «моделями» (шаблонами), вывезенными из Англии в Архангельск, которые могут быть заранее подготовленными строительными шаблонами.

Основной проблемой при проектировании, как уже подчеркивалось, стала адаптация расчетно-методического аппарата к условиям мелководного бассейна. В условиях, когда математические (научные) методы проектирования не получили еще должного распространения, на первый план в качестве основного инструмента выходили методики графического построения пространственной модели корпуса с помощью правил геометрии и по отработанным практикой пропорциям, учитывающим естественную кривизну деревянных деталей. Отличие английской школы, ее научность в это время состояло в вычерчивании корпусов на специально подготовленной площадке (плазе) в натуральную величину, после чего снимались шаблоны для непосредственной выделки деталей набора корабля. Сохранившаяся отрывочная деловая переписка Петра, относящаяся ко времени пребывания в Англии отражает обсуждение проблем проектирования и имеющиеся колебания, какой методикой, голландской «плоскодонной» или английской «килеватой», лучше будет воспользоваться. Учитывая лучшие мореходные качества «килеватых» кораблей, наличие места на верфи в Дептфорде, присутствие здесь же большой числа помощников, в основу проекта положена английская методология. Но глубина интрюма 50-пушечных английских кораблей была достаточно большой, 15 – 16 футов, а методология не позволяла кардинально, на треть, уменьшить только ее, сохраняя остальные пропорции. Поэтому, вполне оправданно был выбран самый малый по размерам корабль нужного ранга, английского 118-футового корабля с глубиной интрюма около 12 футов, ведущего свое начало от 34(36)-пушечных фрегатов первой половины XVII века. Несколько таких кораблей перестраивались с усилением вооружения до 46(54) пушек (4 ранг) ко времени пребывания Петра в Англии. Последнее так же отвечало его взглядам о возможностях перевооружения кораблей. При этом два подобных корабля перестраивал ведущий английский корабел Ф.Хардинг, в подмастерьях у которого работал Р.Броун. Понятно, что предоставлявшаяся возможность уменьшить одну из главных пропорциональных составляющих всего лишь на шестую часть, не меняя кардинально проект, при этом, не теряя времени, сосредоточиться на изготовлении «моделей» (шаблонов) для непосредственного строительства могла увлечь Петра I своей простотой и быстротой приведения замысла в действие. Тем более, что ему «наглядно» продемонстрировали возможность из фрегата получить линейный корабль.

Таким образом, перед нами пример использования способа проектирования, применяемого с древности до наших дней и получившего определение как проектирование путем внесения изменений в чертеж прототипа. Этому способу до сих пор обучают студентов, в нем нет ничего зазорного для национального самосознания. Зачем выдумывать что-то новое, тем более, если нет опыта и навыков? Взять зарекомендовавший себя проект, трансформировать его под свои представления и нужды – не в этом ли состоит прагматизм здравого смысла? Нам же предстоит исследовать и установить, как именно выбранный проект был трансформирован. Тем более, что результатом кардинальных изменений прототипа (образца) стало появление совершенно нового, не имеющего аналога, проекта корабля.

Возможные оппоненты могут возразить, что властный и решительный Петр I, используя полученный расчетно-методический аппарат, самостоятельно определил базовые размеры своего проекта, тем самым решил до сих пор одну из самых сложных задач начала проектирования, связанную с определением размеров и элементов корабля. Но, в таком случае, как объяснить, исходя из чего, из каких соображений выбраны именно эти размеры, причем весьма сходные с конкретным классом (типом) английского корабля? Концепция использования метода проектирования путем внесения изменений в прототип логически объясняет такой выбор. Этот же метод объясняет и дальнейшее проектирование корабельным мастером Петром Михайловым (Государем) своих кораблей, «Ластки», типа «Выборг» и других. И тому есть весомые документальные подтверждения и доказательства, оставленные самим царственным проектантом.

После радости от спуска на воду своего первого детища, отгремевших по случаю торжеств и принятых похвал и поздравлений, наступило время реально оценить результаты, которые оказались не столь многообещающими. «Гото Предестинация» рядом с наевской «Черепахой», а в реке Воронеж они стояли также рядом в течении 1700 – 1701 годов, все-таки проигрывала. К 1702 году с великими трудностями, последней из общего числа 15 кораблей, «Гото Предестинацию» провели на Устье и с помощью шлюзования этого места, выполненного Д.Перри, установили на блоках, устроенных на заливаемой в половодье прибрежной низине. Ф.М.Апраксин отметил, что осадка корабля превысила запланированное и достигала на тот момент 11 футов. На недостатки корабля Петр I обратил внимание еще в 1701 г., когда после осмотра всего выстроенного, весьма похвалил наевскую «Черепаху», но очень скромно отозвался о «Гото Предестинации». По ряду причин к исправлениям допущенных при проектировании и строительстве просчетов приступили только в 1705 г. Все это время корабль находился на блоках на Устье. По устным распоряжениям Петра «Гото Предестинация» подверглась перестройке «снизу», так называемым «подделкам», которые впоследствии ввели в заблуждение не одного историка. В частности, М.А.Алексеева приняла технический термин «подделки» за указание копировать корабль, а В.Г.Крайнюков, видимо, за плавучее подъемное сооружение (док).

1705 год знаменателен еще одним событием, имеющим непосредственное отношение к «Гото Предестинации». В этот год было начато сооружение новых верфей в Таврове, не далеко от Устья, причем планировалось устроить каменные доки с вводимыми в них плавучими ящиками, в каковых ящиках после вывода из доков, корабли отправлялись бы к Азову. В конечном итоге этот план полностью осуществлен не был, но в 1706 г. один корабль в качестве испытаний был поставлен в подготовленный ящик. Этим кораблем оказалась «Гото Предестинация», как один из немногих на Устье, уже прошедших тимберование и находившихся на воде. Дальнейшие события достаточно хорошо известны. Следует только отметить, что планируя вооружение кораблей к кампании 1710 г., Петр I указал уменьшить калибр пушек на «Гото Предестинации» и вместо проектных 12-фунтовых приказал установить старые шведские 10-фунтовые пушки. По нашему мнению, это еще раз подтверждает имеющиеся сомнения в мореходных качествах корабля. Подготавливая «Гото Предестинацию» к плаванию вокруг Европы в 1711 г., нижнюю артиллерию вообще не установили, в каковом виде корабль был продан в Константинополе.

2. Добрые пропорции «Быстрой ластовицы».

8 марта 1703 года Ф.М.Скляевым в Воронеже был заложен корабль 50-пушечного ранга, спроектированный Петром I (по утверждению С.И.Елагина, Ф.Скляев получил чертеж корабля во время приезда Петра I в Воронеж в начале февраля 1703 г.) и получивший впоследствии название «Быстрая ластовица» («Ластка», «Швал»). Сравнение ее размерений с размерениями «Гото Предестинации» выявляет, что «Ластка» есть не что иное, как улучшенный проект «Гото Предестинации». Сохранив прежнюю длину по палубе 118 футов, Петр увеличил ширину корабля до 32 футов 7 дюймов, прибавка относительно ширины «Гото Предестинации» составила пятую часть. В то же время была увеличена глубина интрюма до 10 футов 10 дюймов, здесь прибавка составила девятую часть. Точная кратность прибавки относительно размерений «Предестинации» является несомненным подтверждением их намеренности. Одновременно был уменьшен количественный (до 54 пушек) и качественный (весовой) состав артиллерийского вооружения: 18 12-; 20 4-; 8 3-; 8 2-фунтовых пушек. Базовые пропорции составили: длина к ширине – 3,62 и ширина к интрюму – 3,0.

Заложив корабль и назначив задание плотникам изготавливать штевни и нижние детали шпангоутов (буикштыкены, сетерсы и опланги), которые затем раскладывать вдоль корабля, Ф.М. Скляев уехал со срочным царским заданием в Архангельск. Несмотря на его отсутствие, дело двигалось достаточно быстро, что позволило 15 мая установить мидельшпангоут и другие, определяющие форму корпуса, затем разложить на киль все буикштыкены с прикрепленными сетерсами. Последние окончательно были установлены к концу июня, тогда же выставили опланги. В июле выправили днищевую часть набора («обогнули» по терминологии того времени, т.е. пробили тонкой гибкой доской) и приступили к нижним бархоутам и општотам, после чего планировали приняться за палубы . Все работы производились под руководством вернувшегося Ф.М.Скляева. В декабре 1703 г. на верфи побывал и сам Петр I.

Технологическая последовательность и применяемая терминология показывают использование голландской методики строительства с некоторыми отличиями, которые можно считать особенностями русской методики. Вдоль уложенного киля с установленными штевнями и их внутренними подкреплениями (книсами и фалштевнями) раскладывали нижние детали шпангоутных рам (буикштыкены, сетерсы и опланги). Последние изготавливались по шаблонам, видимо, подготовленным с использованием английской методики плазовой разметки. Затем на свои места устанавливали несколько шпангоутов, собранных целиком, начиная от мидельшпангоута по нескольку в нос и в корму, которые соединялись («огибались») временными гибкими досками. Это были «теоретические» шпангоуты, показываемые на чертежах, Тем самым на стапеле формировался каркас будущего корабля, в который, по голландской технологии, снимая мерки, постепенно подгонялись все остальные конструктивные детали корпусного набора. Русские же мастера заранее готовили детали всех «практических» шпангоутов, что без использования плазовых разметок (английская методика) выполнить затруднительно. Установив «теоретические» шпангоуты, тут же раскладывали и нижние части «практических» шпангоутов (буикштыкены с прикрепленными к ним сетерсами), закрепляя их окончательно на киле после «огибания» (выравнивания) днищевой части корпуса (флака). Используя выставленные по полным «теоретическим» шпангоутам временные «огибные» доски, выставляли и закрепляли опланги, после чего сразу же устанавливали нижний бархоутный пояс. Так же поступали с општотами. Таким образом, описанная технология имеет как черты голландской методики, так и предполагает применение английского плаза, тем самым она является уникальной, используемой только на русских верфях.

Время, затраченное на строительство корабля, показывает достаточно высокий профессиональный уровень русских плотников и мастеров. Как бы то ни было, но уже 7 августа 1704 г. Ф.М.Апракин сообщал государю, что «…Старый Орел и Быстрая Ластовица просят милости о совершении, благоволи прислать к ним делателя…», т.е. корабль был готов к спуску на воду. Отметим, что это первое упоминание имени корабля, до этого деловая переписка именовала его просто «пятидесятным кораблем». Тогда же рукой Петра I корабль помечается в «Ведомости турецкого флота» против турецкого 54-пушечного корабля «Целеба».

Спуск корабля на воду планировали ежегодно, но состоялся он только 3 апреля 1709 г. Великая Северная война отодвигала на второй план заботы, связанные с Азовским флотом. Многие корабли сохранялись до поры на стапелях. Кроме того, выявленное сильное гниение бывших на воде кораблей вынудило к решению оставлять корабли на стапелях до тех пор, пока в них не будет нужда. Любопытно отметить, что, несмотря на готовность корабля к спуску уже в августе 1704 года, проект декоративно-художественного убранства «Быстрой ластовицы», следовательно и начало работ по его выполнению, датируется летом 1705 года. Представляется, что это является проявлением наметившейся тенденции на сокращение расходов путем отказа от обильной корабельной резьбы, что в полной мере проявилось при строительстве Балтийского флота, резные украшения которых были более скромными.

Проводку «Быстрой ластовицы» от Воронежа до Азова осуществлял капитан К.Отто, один из опытнейших специалистов в русском флоте, уже осуществивший в 1708 г. успешную проводку «ящика» с «Гото Предестинацией». Петр I ожидал корабль в Азове, вызвав туда Ф.М.Скляева, А.Малярова и «подмастерья английского мачтового дела». Отдельно от корабля в Азов сплавлялись касты под «Ластку» для преодоления Азовского бара. При этом, выстроенные подъемные средства имели отличие от применявшихся в Европе. В частности, если общепринятые в то время камели выполнялись на всю длину корабля, а касты являлись как бы «короткими», на половину корпуса корабля камелями и были меньшей ширины первых, то, наряду с этими типами, воронежцы, по предложению Петра I, строили касты большей длины, от ахтерштевня до русленей фока-вант. Тем самым достигалась подъемная эффективность камелей при меньших затратах, сопоставимых с кастами.

Для облегчения проводки К.Отто приподнял корпус корабля, подведя под него будары. Не останавливаясь, 5 мая прошли Черкасское, не заходя в Азов повернули у Каланчей в одноименную реку и 12 июня, предварительно сменив будары на уже пришедшие касты, мимо маяков Кутюрминского гирла вышли в Азовское море. 16 июня корабль был приведен к Троицкому, главной базе Азовского флота в Таганроге. Не мешкая, приступили к оснащению рангоутом и парусами, выведя корабль на глубину между Павловском и Золотой косой. В середине мая, когда корабль, видимо, проходил Каланчи и находился вблизи Азова, на нем побывал Петр I, отправившись затем в Троицкое.

Работы по углублению Таганрогской гавани только разворачивались, поэтому корабль постоянно находился на кастах, которые из-за своей увеличенной длины в делопроизводстве чаще именовали камелями. В июле 1709 г. «Ластку» «выгрузили» и поставили в Таганрогской гавани.

В январе 1710 года Петр I на донесении С.А.Колычева собственноручно расписал калибры пушек на азовские корабли. Причем, если на «Черепаху» и «Гото Предестинацию» царь вместо проектных 12-фунтовых указал поставить более легкие 10-фунтовые из старых шведских запасов, то на «Ластку», как и предусматривалось проектом, 12-фунтовые пушки. В отличие от «Предестинации», заботы о которой свелись к поправлению «ящика», в котором она находилась в Азове, на «Ластке» отделочные работы продолжались, причем заботились даже об отделке мебели. По всей видимости, «Ластка» представляла для Петра I большую ценность как боевая единица, чем находившаяся в «ящике» «Предестинация». К тому же она была оснащена, вооружена и введена в действующий состав Азовского флота.

1710 год закончился объявлением войны Турцией, что немедленно активизировало строительные, ремонтные и прочие работы по пополнению действующего состава Азовского флота. Прибывший в конце апреля 1711 г. назначенный командовать флотом вице-адмирал К.Крюйс застал удручающую картину. Низкое половодье этого года не позволило свести к Азову все, что намечалось, приходилось рассчитывать на то, что есть. Прежде занялись «Предестинацией», которую наконец вывели в Таганрог и вооружили. Привели гребные суда из Таврова, ввели в строй две шнявы. Таким образом, в конце июня под паруса встала эскадра из трех кораблей, трех шняв, двух галер, двух русских бригантин и одного тартана. «Ластка» осталась в гавани, «Предестинацию» вывели только для вооружения рангоутом. Как ни странно, но нескольких демонстративных выходов навстречу приближавшимся к Таганрогу турецким силам оказалось достаточно, чтобы противник не предпринял активных действий.

1 августа 1711 г. Ф.М.Апраксин получил тяжелое известие о Прутском мире и царский указ о разорении Таганрога и передаче туркам завоеванных территорий. Несмотря на затягивание русской стороной выполнения условий Прутского договора в стремлении получить, в том числе, разрешение на проход четырех кораблей через турецкие проливы, в октябре 1711 г. «Гото Предестинация» и «Быстрая ластовица» были проданы. Ф.М.Апраксин писал государю: «… был я в немалом страхе чтоб кораблей не отняли. Стояли от нас все вместе против Золотой косы. Для такой суровости…не смел с злобою отпустить и генерального интереса оставить…».

«Гото Предестинация» и «Быстрая ластовица» спустили российские флаги в 1712 году в Константинополе. Но в составе русского Балтийского флота остались их «дети».

Окончательно закрепившись к концу 1707 г. в Невском устье, Россия приступила к строительству линейного флота, способного оспорить шведское господство в Финском заливе. Начатое на Олонецкой верфи и в Новой Ладоге строительство линейных кораблей 50-пушечного ранга осуществлялось по выполненному Петром I в 1707 г. проекту, в основу которого были положены пропорции воронежского корабля «Ластка». Об этом государь упомянул в письме Ф.М.Скляеву в декабре 1708 г.: «…тот текень доброй препорции, которой я дал Броуну и сходен с «Ласткою» (которая уже пробована)…» Применяемая Р.Броуном технология сборки, судя по отчетам Ф.М.Скляева с места строительства, была также сходной с технологией сборки «Ластки», описанной выше.

Выявленный среди бумаг Петра I проектный эскиз балтийского корабля, его атрибуция и идентификация, проведенный анализ писем царя с выявлением его взглядов на добрые пропорции, данных им указаний корабельным мастерам позволили установить до этого не известные размеры балтийских «первенцев». Корабли типа «Выборг» имели проектную длину по палубе 127 футов, ширину 35 футов, глубину интрюма 14 футов. Из-за досадной промашки государя при составлении эскиза, только «Рига», третий корабль серии, получил проектную длину. «Выборг» и «Пернов» были построены на три фута короче. Пропорция «длина к ширине» та же, что у «Ластки» – 3,62. Удачные, по мнению царя, пропорции 50-пушечного корабля, практически без изменения были заложены в три архангелогородских корабля того же ранга, строительство которых было поручено Выбе Геренсу в 1710 г.: длина по палубе 127 футов, ширина 35 футов, глубина интрюма 15 футов. Пропорция «длина к ширине» снова та же – 3,62. Все шесть кораблей (седьмой, без названия, разбился при проводке с верфи в 1712 г.) имели проектное вооружение: 24 18-; 22 8-; 8 4(3)-фунтовых пушек.

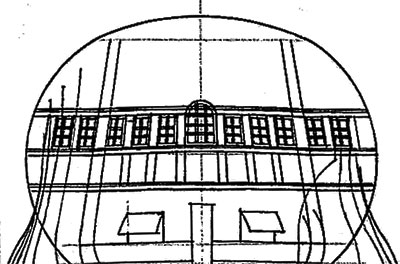

Сравнение выявленного эскиза «Выборга» с известными изображениями «Гото Предестинации» и чертежом декоративного убранства «Ластки», о котором дальше пойдет речь, показало, что архитектура русских кораблей этого периода, расположение надстроек, очертания носовой и кормовой части, общая схема размещения артиллерии по декам имели устойчивые формы, т.е. могут быть признаны характерными чертами русской школы кораблестроения.

Построенные по пропорциям «Ластки» балтийские корабли активно использовались в ходе боевых действий, показали достойные своего времени мореходные и боевые качества. Один из «детей» «Быстрой ластовицы», архангелогородский «Архангел Рафаил» стал участником знаменитого Эзельского сражения 1719 г., в ходе которого не только смог настигнуть сопоставимый по рангу шведский флагман «Вахтмейстер», но и атаковав его с подветренной стороны в течение получаса вел с ним равную артиллерийскую дуэль до подхода другого русского корабля.

3. Декоративно-художественное убранство «Быстрой ластовицы».

Декоративно-художественное убранство военных кораблей во все времена и у всех народов было делом государственной важности. Имена кораблей, прописанные девизы, резные многофигурные композиции, прочие декоративные элементы несли огромную смысловую нагрузку. Выявление принципов и индивидуальных особенностей в оформлении русских кораблей позволяет использовать их в качестве универсального инструмента при реконструкции.

Вопросы декоративно-художественного убранства кораблей петровской эпохи неоднократно находили отражение в научной и научно-популярной литературе. В разное время обращались к их освещению Т.М.Матвеева, А.Л.Ларионов, П.А.Кротов, Ю.М.Попов, В.Г.Крайнюков, В.И.Расторгуев и многие другие.

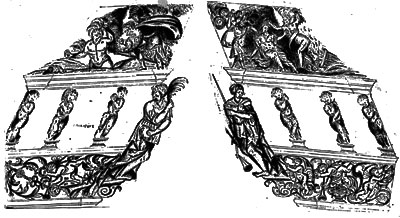

В июне 1705 г. Ф.М.Апраксин сообщил государю, что «… к тебе Государь послал Федосей Скляев рисунок гакаборта на Ластку; изволишь к нам по милости твоей отписать, так ли тому быть?...» На это сообщение адмиралтейца Петр I ответил 17 июля 1705 г. Содержание его письма составлено из перескакивающих с темы на тему предложений, что отражает нетерпение государя, которого отвлекли второстепенным на тот момент вопросом с убранством «Ластки», тогда как первейшим делом для него являлось исправление корпуса «Гото Предестинации». Приведем его содержание, выключив упоминания работ на «Гото Предестинации»: «На гакаборте у Ластки стих быть так, как в Библии написано; а по сторонам весь гакаборт резать так, как Шонобеков текен; а фигуры АВ отставить… Галареи зело изрядны, також и прочая резьба по присланным текеном, кроме той перемены, о чем писано выше сего; А Ластке надобно иная фигура с морем, о чем впредь пришлю текен…».

Среди бумаг Петра I, хранящихся в Отделе рукописей Библиотеки Академии наук (Санкт-Петербург) и в Кабинете Петра Великого в Российском государственном архиве древних актов (Москва) выявлены присланные Ф.М.Скляевым рисунки гакаборта и галерей корабля «Быстрая ластовица».

На «петербургском» документе сохранилась надпись на обороте листа: «прислан». В нижней части рисунка находится «масштабная линейка», прямая линия, которая имеет в левой части пронумерованные от «0» до «13» равные отрезки, предполагающие, что это обозначены футы. Поэтому вычислить масштаб чертежа не представляет труда.

Ширина гакаборта по нижнему реелю, по линейке составляет почти 23 с половиной фута. Боковые галереи вынесены около 2 футов в стороны, оставшаяся часть в 19 с половиной футов составляет длину гекбалка, конструктивного элемента, находящегося в определенной пропорции (3/5) к общей ширине корабля. Общая ширина корабля (без обшивки), таким образом, практически сходна уникальной ширине «Быстрой ластовицы», 32 фута 6 дюймов. Возможная незначительная погрешностью при таких измерениях и расчетах является допустимой. Высота гакаборта в средней части составляет 14 футов 2 дюйма от высшей точки погиби нижнего рееля, пропорция к ширине составила 3/4.

|

|

1. 58-пушечный корабль «Гото Предестинация». Гакаборт. Фрагмент чертежа.Питер Бергман Ван Карлскрон. 1700. Тушь, акварель. Собрание ЦВММ. |

Промер, осуществленный по чертежу «Гото Предестинации», выполненному П.Бергманом в голландских (английских – пересчитано для наглядности) футах показал следующие значения: ширина по гекбалку 21(19,5) фут при ширине корабля с обшивкой 34(31,6) фута, высота гакаборта 14(13) футов 4(4) дюйма. Размер гекбалки сходен, при этом ее пропорция к ширине корабля больше, корма «Предестинация» выглядит несколько шире, гакаборт немного ниже. Эти же измерения, выполненные на петровском эскизе «Выборга»: ширина гекбалка составляет 21 фут (3/5 ширины корабля без обшивки), высота гакаборта 14 с половиной футов. В этом случае, при соблюдении пропорций, гакаборт немного выше. Таким образом, наблюдается несомненное сходство подходов к расчету и построению гакаборта на «петербургском» рисунке и на твердо идентифицированных чертежах.

|

|

2. 54-пушечный корабль «Выборг». Гакаборт. Фрагмент эскизного проекта.Петр Михайлов (государь). 1707 г. Карандаш, тушь. Собрание ОР БАН. |

Рассмотрим общее конструктивное решение поверхности гакаборта. На рисунке показан один ряд окон, соответствующий расположению каюты на верхней палубе, прерываемый в средней части выраженной арочной конструкцией. Отсутствие второго верхнего ряда окон подразумевает отсутствие верхнего юта. Эта же схема наблюдается в конструктивном решении гакаборта «Гото Предестинации» и «Выборга», за тем исключением, что гакаборт «Предестинации» снабжен вынесенным балконом на всю ширину кормы, а у «Выборга» среднее окно имеет арочное очертание, хотя арка не показана, как и многое другое на этом эскизе. Определяющее значение в данном случае приобретает упоминание арочной конструкции на «Ластке» в письме Петра I: «…корабль Полтаву отделывайте, только позади галерей не покрывай до нас, пока мы сами в Петербург будем, для того, ежели Бог изволит, то сделаем таким маниром, как у Ластки, раковину…» Письмо написано в сентябре 1711 г. и адресовано Ф.М.Скляеву. Все перечисленное указывает на сходство конструктивного решения гакаборта на исследуемом рисунке конструктивному решению гакаборта «Быстрой ластовицы».

|

|

3. 54-пушечный корабль «Быстрая ластовица».Чертеж гакаборта. Ф.М.Скляев. 1705 г. Тушь с отмывкой. Собрание ОР БАН |

Сюжетное решение многофигурной композиции, наличие букв «А» и «В», обозначающих две фигуры и размещенное в арке изображение ласточки с раздвоенным хвостом сходно описанию, содержащемуся в выше приведенном письме Петра I от 17 июля 1705 г. Какова сюжетная линия композиции? Представляется, что в качестве «имени» корабля Ф.М.Скляев поместил в центре, в арке, изображение ласточки. Справа, под буквой «В», он поместил фигуру Юпитера «небесного», атрибутом которого является одноглавый орел. При этом Юпитер выполнен в довольно редкой стилистике, отличной от привычного образа царя богов, безбородым в молодые годы, таким, каким его изображали, когда необходимо было показать его готовящимся к борьбе с титанами. Такое подчеркивание выказывает глубокое знание автором рисунка древней мифологии. Слева, под буквой «А», показана фигура Юпитера «земного», на что указывает опять же одноглавый орел и две фигуры людей обоего пола. Понятно, что под этим изображением подразумевается сам Петр I. Отождествление царя в изобразительном искусстве с различными мифологическими богами является характерным художественным приемом того времени. Между двумя Юпитерами расположена фигура крылатой богини с атрибутами богини Победы (Ники), пальмовой ветвью и лавровым венком, которой добавлена еще одна деталь – раскрытая книга, возможно изображающая «скрижали истории». Свободные места заполнены фигурами купидонов и облаками. Смысл сюжетной композиции, предложенной Ф.М.Скляевым, а в этом сомнения не возникает, читается просто: Царь богов (Юпитер) дарует Царю людей (Петру I) победу, которая является предвестником (ластовицей, ласткой) будущих свершений и побед, историей занесенных в свои скрижали. Общую композицию гакаборта подпирают ниже расположенные фигуры Надежды (пучок колосьев и венок, атрибуты, редко применяемые для данной фигуры) и Правосудия (меч и весы). Между ними, на разделяющих окна конртимберсах, купидоны с музыкальными инструментами, своими песнопениями прославляющие государя. На нижнем карнизе расположены целующиеся купидоны (символ «любви») и купидоны, укрощающие льва (символ «все побеждающей любви»). Между ними гербовый щит, по форме, возможно, подразумевающий герб Царя Московского «Св. Георгий Победоносец, побеждающий змия», в обрамлении Марса, бога войны в окружении оружия с символикой Андреевского креста и летящей Славы, с лавровым венком и трубящей о победе.

Расшифровка сюжетной линии рисунка Ф.М.Скляева помогает уточнить, что именно скрывается под именованием корабля «Быстрой ластовицей». Представляется, что ласточкой в данном случае обозначена какая-то особенно знаменательная, по мнению царя, победа русского оружия, как предзнаменование чего-то большего. Учитывая, что впервые имя корабля прозвучало в письме Ф.М.Апраксина, датированном 7 августа 1704 г. с сообщением о готовности к спуску корабля, а царь побывал в Воронеже в декабре 1703 г., когда мог присвоить кораблю имя, оно должно отражать события, произошедшие именно в 1703 году. На присвоении имени в зимний 1703 г. приезд царя в Воронеж указывает и датировка одного из сохранившихся списков Азовского флота, в котором это имя, «Ластка», присутствует – 28 февраля 1704 г. Событием, повлиявшим на наименование корабля «Быстрой ластовицей», мы склонны считать первую победу на воде, в которой непосредственно участвовал Петр I, которая привела его в неподдельный восторг и в связи с которой он повелел произвести поиск прецедентов в архивах – взятие двух шведских кораблей в устье Невы, состоявшееся 7 мая 1703 г. Прецедентов не нашлось и на медали по случаю отчеканили: «Не бываемое бывает».

Следует отметить, что ряд публикаций на тему образования имен судов Азовского флота, базируясь на отдельных документах того времени, в которых перечислены девизы какой-то части азовских кораблей, почерпнутых в современных книгах о символах и эмблемах, скоропалительно переносят этот принцип образования имен и девизов на другие корабли, подменяя исследование догадкой. Это утверждение опровергается самим Петром I в уже цитированном письме от 17 июля 1705 г.: «На гакаборте у Ластки стих быть так, как в Библии написано… А Ластке надобно иная фигура с морем, о чем впредь пришлю текен.» Таким образом, как и в случае с «Гото Предестинацией» и с рядом других кораблей, источником девиза («стиха») послужила Библия, а не светское издание Де ла Фея. Какой именно «стих» должен был быть, какая «фигура с морем», еще предстоит установить. Возможно, что будет обнаружен и рисунок Петра I. Очень интересное и редкое по стилистике изображение обнаружено в росписи 1718-1723 гг. Центрального зала Екатеринентальского дворца (Парк Кадриорг) в Таллине. Одна из композиций падуги плафона зала изображает стремительно летящую над гористой местностью, пересеченной рекой, ласточку. Надпись на латинском гласит: «ET TEMPORA LEATA REDUCIT» («И времена счастливые возрождает»).

Как уже известно, Петр I отклонил скляевскую композицию, предписав «… по сторонам весь гакаборт резать так, как Шонобеков текен…». Видимо, композиция Ф.М.Скляева «читалась» двусмысленно и могла восприняться современниками как воспоминание о присутствии на российском троне одновременно двух царей, Петра и Ивана. Для того, чтобы понять, какой «Шонобеков текен» имел ввиду государь, следует обратиться к рассмотрению сюжетов, показанных Ф.М.Скляевым на боковых галереях и выяснить их происхождение.

|

|

4. 54-пушечный корабль «Быстрая ластовица». Два чертежа боковыхгалерей. Ф.М.Скляев. 1705 г. Тушь с отмывкой. Собрание РГАДА. |

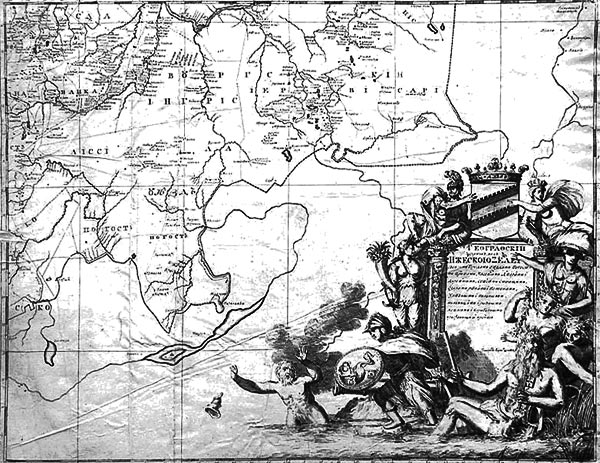

Несомненно, что рисунки из РГАДА («московские») являются составной частью рисунка гакаборта из Библиотеки Академии наук. На это указывает схожая манера исполнения, совпадение угловых фигур, оформление простенков и реелей. На одном из листов имеется надпись «бокавые» (боковые), т.е. это рисунки боковых галерей. Если межоконное и подоконное оформление традиционное и хорошо читается, то сюжеты, расположенные на крыше боковых галерей требуют пояснения. На левой галерее показан сюжет, сходный с сюжетом картуша карты Ижорских земель (Ингерманландии), выполненный А.Шхонебеком в 1705 г. На правой галерее показан сюжет из другого картуша гравированного «Изображения победы над флотом шведским на реке Амовже», выполненного также А.Шхонебеком в 1704 г. Как в первом, так и во втором случае, сюжеты трактуются как аллегорические картины, прославляющие победы русского оружия и освобождение исконных русских земель от врага. При этом использованы мифологические сюжеты о Персее и Андромеде. На щите Персея внесены дополнительные символы – «скрещенные ключи» апостола Петра и «аист» из герба Ф.М.Апраксина, что усиливает однозначность прочтения. Естественно, что в роли чудовищ, скидываемых в море, выступают шведы.

5. «Захват шведской флотилии на реке Амовже в мае 1704 года». Картуш.Фрагмент гравюры. А.Шхонебек. 1704 г. Оттиск 1740-х годов. Собрание РНБ.(нажмите для увеличения) |

|

|

6. «Карта Ингерманландии (Ижорских земель)». Нижняя правая часть. Картуш.Фрагмент гравюры. А.Шхонебек. 1705 г. Оттиск 1740-х годов. Собрание РНБ. |

Таким образом установлено, что под «Шонобековым текеном» Петр I понимал не гравюры А.Шхонебека с изображением «Гото Предестинации», а чертежи, карты, выполненные этим талантливым художником. Видимо, какой-то из картушей А.Шхонебека, особенно отвечающий событию 7 мая 1703 г., царь имел ввиду, когда планировал декоративное убранство своего корабля «Быстрая ластовица». Сюжеты для корабля разрабатывались Ф.М.Скляевым, талантливым художником-самоучкой, прекрасно разбиравшимся во вкусах своего государя. Несомненно влияние на композиции творчества голландского художника и гравера А.Шхонебека, непосредственно трансформировавшего современные события в аллегорическую форму. Декоративное убранство русских кораблей этого периода характеризуется злободневностью сюжетов, аллегоричностью и выразительность композиций, влиянием необычной для русского человека, но тем и завлекательной, мифологией, привнесенной из Европы.

Изучение обстоятельства проектирования, строительства и службы «Гото Предестинации» и «Быстрой ластовицы» выявило особенности подхода корабельного мастера Петра Михайлова (государя) к решению проблем проектирования русских кораблей. Созданные по его проекту корабли обладали схожими чертами, о которых можно говорить как о характерных, присущих русской «манире». Технологические приемы, повсеместно применяемые на русских верфях в этот период, несмотря на несомненное влияние европейских методов строительства, все же имеют принципиальные отличия. За короткий по историческим меркам период Петру I, как носителю государственной воли, его помощникам, в первую очередь Ф.М.Скляеву, удалось создать корабль 50-пушечного ранга для Балтийского флота, по своим характеристикам не уступающий общим тенденциям в кораблестроении. Начало поиску «добрых пропорций» положила работа над «Гото Предестинацией». Крупным этапом в выработке решений по всему комплексу проблем проектирования и строительства стала «Быстрая ластовица». Найденные удачными «добрые пропорции» воронежского корабля позволили приступить к строительству линейного Балтийского флота и вступить в решающую борьбу на море за обладание господством на Балтике.